中国江苏网(通讯员 钱伶俐 袁竞 顾婕嫆)“昨天工作很辛苦,忙忙碌碌十五时。顶风冒雨收材料,坚固大堤为后代……”上个周日,74岁的何益平即兴赋了一首打油诗发到了海复镇搬场村的党组织微信群里,自嘲是一个“有点傻的老人”,这般年纪不在家享清福,还在参与圆陀角旅游度假区外侧海堤达标加固工程项目,“刷刷存在感”,言语中不乏自豪。

何益平出生于1948年12月,新中国成立前夕;1980年入党,已有41年党龄;一辈子与水利工程打交道,自称是一名“与共和国同龄的水利老兵”。

昨日,记者见到了何益平。黝黑的皮肤,挺直的脊背,额上皱纹的沟壑里刻着岁月的印迹,年已古稀的何益平精神矍铄,状态显得比实际年龄年轻十来岁。他从一个布袋里拿出两本装订好的A4纸,“家里小辈把我在微信上写的文字片段都整理打印了出来。”老何笑着说道。只见一本的眉头手写着“共和国同龄人”几个字,另一本写着“一个水利老兵的故事”。

今年3月底,老何来到搬场村村委会缴纳党费,村党总支副书记顾琴琴将他拉进了村里的党组织微信群。进群后没过几天,老何发表了第一段文字,“这里是江苏最早升起太阳的地方圆陀角,作为一名水利老战士,我有幸参与圆陀角风景区及大堤达标工程建设,记录下了这里每天的工程建设,并与大家一起分享……”接下来的两个月里,群里总能不时收到老何的微信消息推送,有时是凌晨,有时是傍晚,有时是午休时间……

老何用一段段文字分享着自己的人生经历,仿佛一本个人传记,又像是在讲述启东水利发展的曲折故事,从上世纪四十年代至今,顺着时间轴带着大伙儿重温了那段艰苦奋斗的岁月。“就像连载小说一样更新,渐渐地,大家都变得十分期待。”顾琴琴说。

从“挑泥工”到优秀“水利老兵”

1948年,老何出生前夕,母亲四处举债从国民党反动派的大牢里赎回了父亲,一家8口人度过了一段家徒四壁的艰难时光。1967年,20岁的老何轮到“挑泥”任务——平地插锹开拓红阳河,这是他第一次参与水利工程建设。60多米宽,平地向下挖5米多深,挖到河底时,再挑百余斤的泥担踩32级台阶向上将土倒出,这样高强度的劳动个中辛苦不言而喻。晚上,老何与工友一道借宿别人家,打的地铺靠近鸡舍,老何因为睡的太沉几乎把头伸进鸡舍,与鸡同眠。“那时我是其中最年轻的,但再苦也未缺过一天工,包括以后的二十多年,在‘出征’水利中从未缺席过一天。”老何骄傲地说。

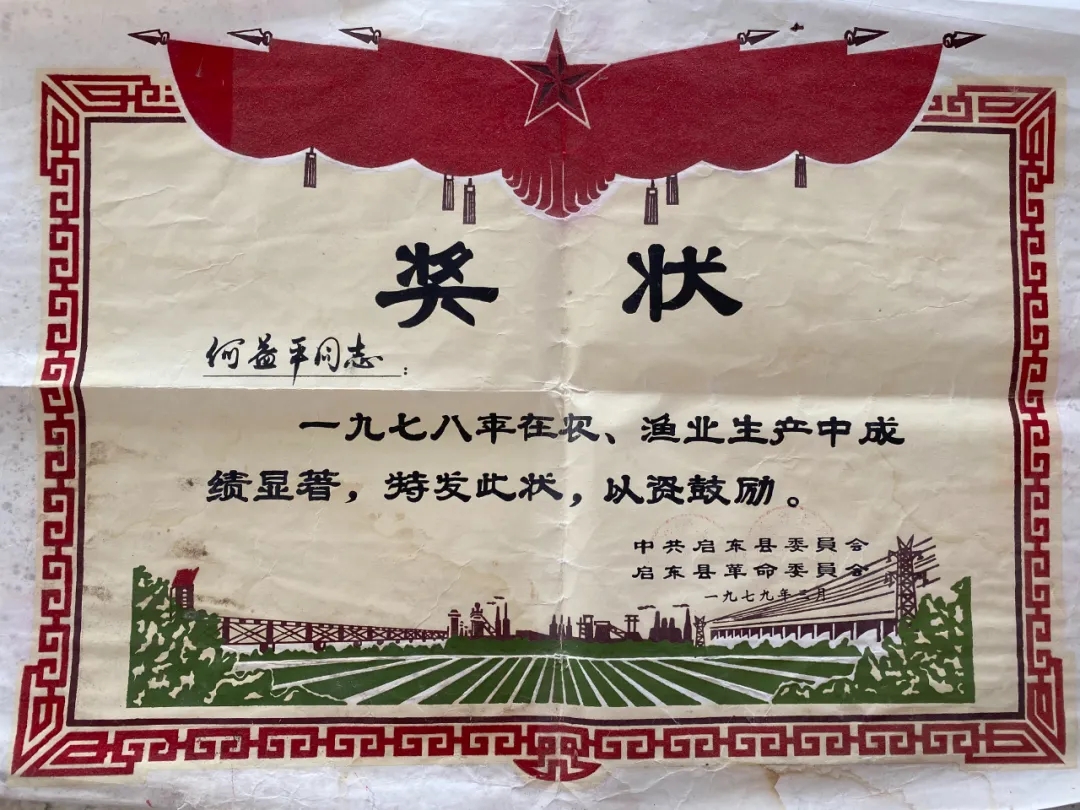

此后,老何又陆续参与了东方红农场围垦,开拓中央河、通启河海门段、通启河启东聚阳河段、蒿枝港河,新江海河建设等;带队参与农田排水系统建设,疏通排水沟、主要河道、水产鱼塘……从人工到机械施工,老何不断学习、埋头苦干,先后获得优秀水利战士、先进个人等荣誉称号。21世纪初,老何在村里创新采用置换土方式进行泯沟改造,解决了备土难题,这一方法随后被推广使用到221线改造相关工程,得到充分认可。

一个个水利项目的兴修为农业发展奠定了扎实基础,从水灾、旱灾制约农业生产到旱涝保收农业稳产高产,从农民吃不饱穿不暖到生活渐渐富足,老何是亲历者、参与者,他视自己为“水利战士”,默默奉献、无怨无悔。

“超龄应战”为实现“人生超越”

2011年,老何参与大唐电厂至吕四大洋港围垦工程,成为一名现场收料员,负责前往外洋停靠海轮验收石块等物料,再待涨潮时安全装运至指定卸货点,是成功围垦的重要环节。围垦工程施工全线平均水深4余米,时年64岁的老何每每深更半夜不顾风高浪急,出色完成出海收料任务。

2012年5月,沿海强对流天气突然袭来,风起潮涌,细心的老何发现3艘短驳船和船上人员仍在外停靠,立即飞身出海将其引领进港,就在短驳船停靠时狂风骤雨到来,事后发现在外未进港的几条空船外壳全毁,正是老何的这份责任心挽救了3艘短驳船上的人员生命和财物安全。

老何额头的褶皱里藏着一个伤疤,是为了阻止抛石后的海轮在涨潮时冒险离开,紧急时不慎跌入锚孔而留下的,当时伤及头部动脉,鲜血奔涌而出,险些造成无法挽回的后果。“大海边的工作环境很特殊,刮风下雨无处躲,夏天格外热,冬天最为冷,晴天风沙满天飞,雨天路难行,超龄强势的水利老兵适应着少见的施工环境,实现人生超越。”老何这样描述,他自豪于自己至今还能奋战在水利工程一线,“为祖国海堤由五十年一遇变百年一遇的加固达标而一丝不苟工作着”。

2个月、2万余字,老何有条不紊地从过去写到眼前,用文字讲述着点滴故事,编成了章节、小节。“我是一名普通的党员,吃苦在前是本分,忆苦思甜,是为了提醒后人不要忘了今天的幸福生活来之不易”。老何希望自己能为下一代留下一份宝贵的精神财富。